среда, 09 января 2013

To the Lighthouse

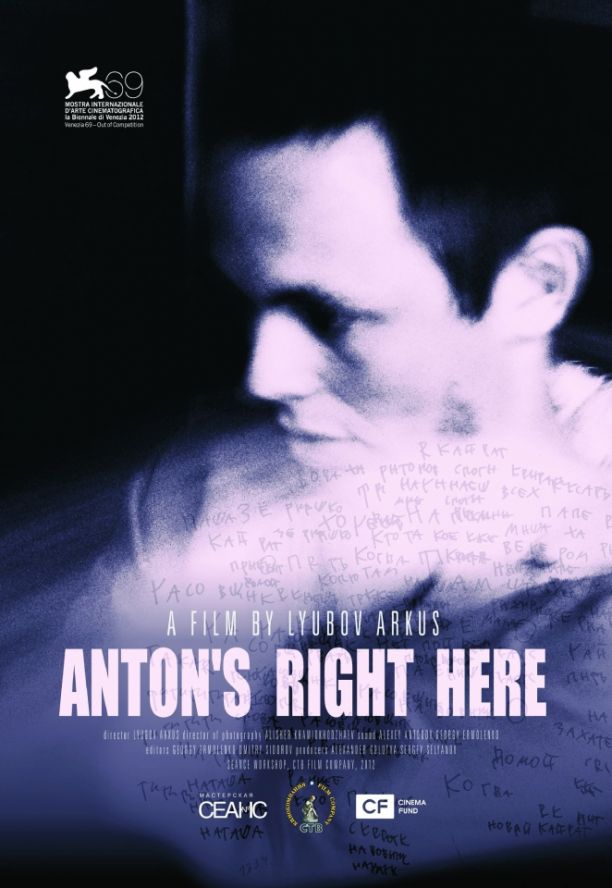

Наконец-то вышел этот фильм, который Аркус снимала дольше четырех лет. Мало того, что он просто замечателен, так он еще и крайне необходим русскоговорящим людям, потому что аутизм для нашей медицины - несуществующий диагноз. Эти люди, если у родственников не хватает сил и возможностей всё время находиться рядом, попадают в жутчайшие дурдома, где им прописывают медикаментозное лечение, которое способно превратить в овоща кого угодно.

Люди, находящиеся в аутичном спектре не существуют для нас, их считают такими же сумасшедшими, как, например, шизофреников. Это до боли обидно, потому что на западе вот уже лет сорок-пятьдесят этой проблеме уделяют должное внимание. Благодаря этим стараниям, многие аутисты смогли стать полноправными членами общества. Самый яркий пример - Темпл Грэндин. Эта женщина не только смогла объяснить американцам, что скотобойни в США устроены жестоко и издевательски, но и подробнейшим образом описала, как они должны быть устроены на самом деле, чтобы животные не страдали и умирали безболезненно. Без тактильной сенсорики аутиста обычные люди никогда об этом и не задумались бы. Более того, сейчас Темпл - профессор и автор многих книг, среди которых наиболее интересная - "Thinking in Pictures" ("Думать картинками").

Фильм Любови Аркус говорит нам, что эти люди - носители иного языка, неспособные на коммуникацию привычными средствами. А мы зачастую слишком ленивы и равнодушны, чтобы выучить этот язык. Даже если внутри каждого из нас есть аутист, которого мы успешно побороли. Даже если мы и сами знаем, что "люди потерпят, люди конечны, люди летают".

четверг, 13 декабря 2012

To the Lighthouse

Для западного глаза визуальный и звуковой ряд китайских (как, впрочем, корейских и японских) телепрограмм кажется кромешным адом. Экран заполнен каким-то жутким клип-артом, выскакивающими заголовками, шутки телеведущих обязательно сопровождаются пукающими, бздынькаюшими, пикающими звуками из библиотеки семплов, восемь строк бегут по экрану в разных направлениях.

Реклама в СМИ и интернете - ужас. Гораздо лучше бигборды, видеоролики и кампании известных брендов. Газетная верстка, за исключением пятерки (в небольшом городе) или десятки (в Шанхае) крупнейших изданий, напоминает нашинские "Из рук в руки".

То же и с одеждой. Нормальный восточноевропейский человек такое на себя не наденет, даже если он дважды панк, трижды маргинал и четырежды безвкусен. Кеды со стразами, меховые бусы, накладные ресницы, уверенность в том, что лучшие колготы - с рисунком, а блузка должна быть одновременно в горошек, мишки и ромашки - всё, всё поначалу вызывает рвотные позывы.

Но потом глаз замыливается и ты начинаешь не обращать внимания на жуткие игрушки и детские ботиночки со светомузыкой. Даже фонтан, подсвеченный не шестнадцатью, а тремя цветами, из которого не поет Алла Пугачева, кажется несовершенным. И если на девушке нет хотя бы одного бантика, она остается незамеченной.

Однако на днях в метро увидел плакат, на котором была довольна неплохо нарисована связка воздушных шариков и милым шрифтом набрана скромная надпись: "Детство не страдает от недостатка красок. Не превращайте мир ребенка в хаос".

Внимание, вопрос: назовите мне хотя бы одну страну, где государство волновало бы эстетическое воспитание детей.

пятница, 07 декабря 2012

To the Lighthouse

Две новости от китайской профессуры:

1. Китайские суеверия про четверку (число смерти) не исконны, это заимствовано из Японии. Для совсем древнего китайца четыре - хорошее число.

2. Возникновение буддийской иконографии обусловлено традициями эллинистической культуры и многим обязано Македонскому, доковылявшему до Индии.

Как хотите, так и живите теперь с этим.

1. Китайские суеверия про четверку (число смерти) не исконны, это заимствовано из Японии. Для совсем древнего китайца четыре - хорошее число.

2. Возникновение буддийской иконографии обусловлено традициями эллинистической культуры и многим обязано Македонскому, доковылявшему до Индии.

Как хотите, так и живите теперь с этим.

понедельник, 05 ноября 2012

To the Lighthouse

одержимый рождением

выходит оттуда

с родительским бременем

в кармане сложной судьбы.

одержимый взрослением

выходит оттуда

ребенком, но не гением,

как ему хотелось бы.

те, кто хотели быть лучшими в классе,

выходят оттуда

с жизнью в запасе,

которая не пригодилась.

те, кто хотели быть с кем-то рядом,

выходят оттуда

с опущенным взглядом,

ведь с ними не поделились.

одержимый зрелостью

выходит оттуда

с промежной припрелостью,

она всё равно мешает.

одержимый смертью

выходит оттуда

с письмом в конверте

и никуда его не доставляет.

и все они за дверью

толпятся,

боятся,

что места не хватит,

и думают,

и гадают,

когда же придет тот,

кто расскажет,

кто, наконец,

объяснит и покажет,

почему народ всё прибывает,

откуда они все выходят,

и что их теперь ожидает.

выходит оттуда

с родительским бременем

в кармане сложной судьбы.

одержимый взрослением

выходит оттуда

ребенком, но не гением,

как ему хотелось бы.

те, кто хотели быть лучшими в классе,

выходят оттуда

с жизнью в запасе,

которая не пригодилась.

те, кто хотели быть с кем-то рядом,

выходят оттуда

с опущенным взглядом,

ведь с ними не поделились.

одержимый зрелостью

выходит оттуда

с промежной припрелостью,

она всё равно мешает.

одержимый смертью

выходит оттуда

с письмом в конверте

и никуда его не доставляет.

и все они за дверью

толпятся,

боятся,

что места не хватит,

и думают,

и гадают,

когда же придет тот,

кто расскажет,

кто, наконец,

объяснит и покажет,

почему народ всё прибывает,

откуда они все выходят,

и что их теперь ожидает.

среда, 17 октября 2012

To the Lighthouse

Был в интернетах. Прочитал два умопомрачительнейших срача. Один про собачатину в Китае, второй - про архитектуру в Минске. Внимание, вопрос: перед кем мне стыдно за человечество?

среда, 26 сентября 2012

To the Lighthouse

В нашем кампусе есть неплохой кинотеатр. Раз в неделю к окошку кассы выстраивается очередь: здесь показывают новые фильмы, а билеты стоят очень дешево. Сегодня, например, был фильм "Он слушает ветер" (听风者/The Silent War). Заплатил всего 10 юаней, при том что в Гранд-театре билет на льготный сеанс "Равнины белого оленя" Ван Цюаньаня обошелся мне в 50.

Проекция пленочная, звук хороший, но механик, правда, иногда зазёвывется

. В зале много людей, аудитория культурная, не то что в обычном кинотеатре - попкорн не едят и по телефону не треплются. Легкий запах пыльных кресел создает эффект пресловутого 5Д более скромными средствами.

. В зале много людей, аудитория культурная, не то что в обычном кинотеатре - попкорн не едят и по телефону не треплются. Легкий запах пыльных кресел создает эффект пресловутого 5Д более скромными средствами. Фильм очень хороший. Настоящее зрительское кино, будто попал в молодой Голливуд. Всё как я люблю: сороковые, шпионы, криптография, погони, Шанхай в последние мгновения эпохи элегантности, главный герой - слепец, в начале хохочешь, в конце грустишь.

Сидел я в первом ряду, поэтому когда сеанс закончился и зажегся свет, китайцы провожали меня удивленными взглядами. Как-то часто я выбираю места, куда лаоваи обычно не ходят, наверное. За время фильма стемнело, и в сгустившихся сумерках я пересек газон, поскольку решил заварить себе кофейку в здании Вэньши - самом старом на территории кампуса. Бойлер стоял аккурат за бюстом первого ректора университета, который ректором быть перестал в 1966 году, а умер в 1967. И то и другое по той же причине, по которой Шанхай на время перестал быть азиатским Парижем.

P.S. В моем бюджете появилась статья "Почтовые расходы". Все желающие получить открытку из Города над морем могут сообщить мне свой адрес.

воскресенье, 16 сентября 2012

To the Lighthouse

К моей радости, вход в Шанхайскую художественную галерею оказался бесплатным. Здесь всегда много людей. Старики приходят сюда посмотреть на традиционную китайскую живопись, внуки помогают им разбирать мелкий шрифт на этикетках, офисный планктон фоткает на айфон полотно за полотном, работяги дремлют на подоконнике в закутке книжной лавки, дети тянут за подол выпавшую из реальности на секунду маму, студенты что-то строчат в блокнотах, смотрители скучают, чередуя стены, к которым можно прислониться.

Раньше в здесь был Ипподромный клуб, потому что Народная площадь, где сейчас галерея, была ипподромом. На время скачек школьников распускали на каникулы, а конторские служащие брали выходные. Теперь считается, что искусство выше буржуазного стремления к наживе. Оно и правильно, особенно если учесть, что стремления к наживе в современном Шанхае хватает.

В первых залах полно произведений в манере гохуа, в которой я мало разбираюсь. Бесконечное уважение вызывает упорство китайского пенсионера, заставляющее встать пораньше, одеться в чистое и, преодолевая препоны общественного транспорта, лестниц и эскалаторов, прийти сюда, чтобы простоять у каждого полотна по 15 минут. Мне это недоступно, я смотрю на эти работы быстро. Единственное, что вызывает во мне недоумение - так это монументальные пейзажи. Как? Как это делается? Живопись, построенная на философии мгновенного росчерка (чуть зазевался - клякса) - и такие размеры.

Подумали в галерее и про детей. На втором этаже есть замечательный зал, где собраны все виды и жанры живописи с подробными экспликациями. Даже какая-то кривулина под видом скульптуры присоседилась. Тут тебе и тушью, и маслом, и портрет, и натюрморт. И не нужно экскурсоводу гнать галдящую школоту через все залы, постоянно повышая голос. Понравилось в образовательном зале - милости просим, приходите еще сами. Очень понравилось - приходите на публичные лекции, их в достатке.

Дальше была персональная выставка художника, который очень любит рисовать котиков и актеров пекинской оперы. И то и другое завораживает. Традиционная манера привнесла в образ приятных, в общем-то, существ, коими и котики и актеры являются, эстетику легкого кошмара и упадка. Котики глядят тебе прямо в селезенку, а у клоунов нет лиц, а дань-воительница сейчас рассечет тебе мечом артерию. Но отойдешь немного - и ничего, нормально, показалось.

На последнем этаже пошло современное искусство. Тут, конечно, не обошлись без Мао. Вот кормчий улыбается с парадного портрета, вот он в окружении белозубой толпы малых народностей, вот мать и дитя в едином порыве тянутся вдаль, славя председателя. Для справедливости рядом повесили портрет Дэн Сяопина, который с грустной улыбкой смотрит на Шанхай с палубы судна.

К концу экспозиции политический пафос потихоньку сползает с картин, уступая место стёбу, протесту и зауму. Пара птичек сидит посреди чего-то жевачечно-розового, над постапокалиптической равниной восходит пять солнц (партия, рабочие, крестьяне, военные, революционные торговцы), богородица-монголоид в окружении зеленых ангелочков парит в небе цвета граната.

И вдруг посреди всего этого напарываешься на лицо девочки, будто с выцвевшей фотографии, кажется, надгробной. У левой щеки тусклое розоватое пятно, словно лепесток пристал и, высохнув, отпал, оставив цвет на фотографии. И глаза сверкают. Наклоняешься - а там написано: "Товарищ №14". Почему? Может, потому что 14 (яосы) по-китайски созвучно фразе "должен умереть"? Намек на Карамай кажется вероятным, но кто его знает, что там имел в виду художник.

Выходишь из галереи и идешь в "Старбакс". Не берите там американо, ничего в нем хорошего нет.

суббота, 08 сентября 2012

To the Lighthouse

Вчера вечером бродил по Нанкинской улице. Нашел лавочку, где продают книжки на вес, чему несказанно обрадовался. Взял 300 граммов Сань Мао. Купил лимонаду и отправился глазеть на вывески, бутики, клубы. Из подворотен на меня лезли китайцы, которые предлагали "масясь", "swatch watch", "ladies and such", "gay bar maybe".

Посмотрев очередную серию "Безумцев", лег спать.

А утром дверь в комнату открылась, и вошел узбек Ислам. Теперь мы живем вместе.

Посмотрев очередную серию "Безумцев", лег спать.

А утром дверь в комнату открылась, и вошел узбек Ислам. Теперь мы живем вместе.

среда, 05 сентября 2012

To the Lighthouse

За два дня, проведенных в Москве мы обошли всю Третьяковку и Музей Востока (не весь). Заглянули в "Фаланстер", где я добыл-таки "Пение известняка" Ильичевского. Н.М. говорит, что это лучшая его книжка. Проверим. Зашли в Храм Христа Спасителя. Выйдя, признались друг другу, что оба побороли мысль вскочить на амвон и что-нибудь запеть. Пришли домой, выпили портвейна (было збс, спасибо папе Н.М.), поспали и поковыляли к аэроэкспрессу.

Свободных мест не оказалось, поэтому ехали сидя по-турецки в проходе. Монич читал Розенберга, я задумчиво поглядывал на пассажиров. Пассажиры задумчиво игрались с айфонами. В аэропорту оказалось, что рейс задерживают на два часа, а регистрацию нет. Я хлюпнул носом и простился.

На регистрации сказали, что за чемоданчик с перевесиком нужно платить деньги в кассочку. Я возмутился. "У меня же два местечка в билетике," - сказал я. Я было подумал, не совершить ли акт коррупции, но тетенька оказалась невозмутимой. Распаковал чемодан, который мы до того старательно заматывали в пищевую плёнку, переложил книжки в торбу и доплатил. Эти суки принимали только рубли, пришлось менять. На оставшиеся рубли купил в дьюти-фри блок "Кента" с подушкой-хомутом в довесок.

Борт назывался "Федор Достоевский". Это навевало. Летели долго. Стюардесса средних лет, бешено вращая глазами, выдыхала в лицо каждому: "Фритатта ор чикен?! Фритатта ор чикен?!". Взял фриттату. Она оказалась омлетом.

В Шанхае взял такси, оно привезло меня в гостиницу. Номеров не оказалось, то есть как, всё-таки оказалось, но номера проблемные. "Как так?" - "Кондиционеры очень уж там свирепые, холодно". Учитывая, что ночью за окном было +32, я отмел все предрассудки и согласился. И очень правильно сделал. Если не придираться к трем прожженным дыркам в ковре, всё было по высшему разряду: мягкий аэродром для спанья, ваумна со всеми прибамбасами, интернет и проч. Позвонил Скалабану (он в Японии). Поприветствовали друг друга через море, после чего я ушел спать. Сны на другом конце Евразии оказались какими-то совсем новыми, местными. Спал и о*евал

Под крылом самолета о чем-то поет, кажется, Казань.

Свободных мест не оказалось, поэтому ехали сидя по-турецки в проходе. Монич читал Розенберга, я задумчиво поглядывал на пассажиров. Пассажиры задумчиво игрались с айфонами. В аэропорту оказалось, что рейс задерживают на два часа, а регистрацию нет. Я хлюпнул носом и простился.

На регистрации сказали, что за чемоданчик с перевесиком нужно платить деньги в кассочку. Я возмутился. "У меня же два местечка в билетике," - сказал я. Я было подумал, не совершить ли акт коррупции, но тетенька оказалась невозмутимой. Распаковал чемодан, который мы до того старательно заматывали в пищевую плёнку, переложил книжки в торбу и доплатил. Эти суки принимали только рубли, пришлось менять. На оставшиеся рубли купил в дьюти-фри блок "Кента" с подушкой-хомутом в довесок.

Борт назывался "Федор Достоевский". Это навевало. Летели долго. Стюардесса средних лет, бешено вращая глазами, выдыхала в лицо каждому: "Фритатта ор чикен?! Фритатта ор чикен?!". Взял фриттату. Она оказалась омлетом.

В Шанхае взял такси, оно привезло меня в гостиницу. Номеров не оказалось, то есть как, всё-таки оказалось, но номера проблемные. "Как так?" - "Кондиционеры очень уж там свирепые, холодно". Учитывая, что ночью за окном было +32, я отмел все предрассудки и согласился. И очень правильно сделал. Если не придираться к трем прожженным дыркам в ковре, всё было по высшему разряду: мягкий аэродром для спанья, ваумна со всеми прибамбасами, интернет и проч. Позвонил Скалабану (он в Японии). Поприветствовали друг друга через море, после чего я ушел спать. Сны на другом конце Евразии оказались какими-то совсем новыми, местными. Спал и о*евал

Под крылом самолета о чем-то поет, кажется, Казань.

вторник, 31 июля 2012

To the Lighthouse

Я шел с тобой одной дорогой,

Я на тебя смотрел бесстрастно,

Потом я умер на дороге.

Почти как ты, я ощутил,

Как твердь сбежала из-под ног,

И, кажется, я стал тогда тобой,

Упав в глубины липкой бездны.

Я закричал - крик был пустым,

Превозмогая муки, я боролся,

Боролся из последних сил, но тщетно.

Тогда я пуще замолчал и задохнулся.

Как ты, я никакого шрама не оставил.

Лишь в миг предсмертный сердце

Невольно заняла грядущего тревога.

Оригинал

Об авторе (англ.)

понедельник, 25 июня 2012

To the Lighthouse

Мой перевод напечатали в сетевом журнале о китайской литературе.

Помимо художественных произведений, Чжан Айлин (1920-1995) оставила после себя богатое публицистическое наследие. Наибольшей популярностью среди любителей китайской литературы пользуется сборник “Пересуды” (“流言”, “Люянь”), впервые изданный в 1945 году в Шанхае. В сборник входят очерки и эссе на тему искусства, литературы, войны, городской жизни, автобиографические заметки. В них Чжан Айлин увековечивает виды и звуки оккупированного Шанхая и Гонконга, перемежая их изучением городской культуры, литературных течений, домашних привычек и исторических событий.

Одно из эссе на тему литературы называется “О чем писать?” (“写什么”, “Се шэньмэ”). Впервые оно было опубликовано в августе 1944 года в Шанхайском журнале “Цзачжи” (“杂志”). В этой публикации Чжан Айлин размышляет над важнейшими для пишущего человека вопросами: о чем писать, что есть авторский стиль, следует ли поддаваться литературным тенденциям.

Один приятель спросил меня: «Смогла бы ты написать историю из жизни пролетариата?» Подумав немного, я ответила: «Нет. Разве что про старушек-нянечек, про них я хоть что-то знаю». Потом я выяснила, что их всё равно рабочим классом не считают. К счастью, стиль своих работ я пересматривать не стала, иначе неизбежно почувствовала бы разочарование.

Рассуждения писателей о курсе нынешней литературы представляются мне невообразимой свободой, будто есть бесконечные возможности выбора. Сады прозы, конечно, просторны: посетитель, купив входной билет, может сфотографироваться на извилистом мосту, затем, окруженный толпой, посетить зверинец… Он может идти куда угодно, такой свободе впору завидовать. Нот вот литератор, я полагаю, должен уподобиться дереву и крепко врастать корнями в землю там, где ему указало Небо. Чем выше дерево, тем большие просторы ему открываются, становятся заметны более далекие вещи. Тогда и нужно разрастаться вширь, ведь ничто не мешает ронять свои семена в дальние места, чтобы там появлялись новые деревья. Однако эта задача не из легких.

Когда я только начинала осваивать писательское ремесло, то самонадеянно полагала, что мне удастся написать всё, что угодно: историческую, пролетарскую, модернистскую прозу, даже пресловутые нравоучительные «семейные повести», приключенческие книги в жанре «уся»*, любовные романы. Все было широким и необъятным, как захотелось – так бы оно и было. Но потом я стала ощущать всё больше и больше ограничений. Например, сейчас у меня накопилось достаточно материала для двух произведений. Есть контуры сюжета и наброски характеров героев, даже диалоги подготовлены. Но действие происходит во внутренних районах Китая, поэтому я пока не могу писать. Ехать туда вовсе бессмысленно, потому что такой беглый обзор будет напоминать журналистское интервью. Первое впечатление – самое сильное. Однако даже если впечатления иностранца от похода в «ласточкино гнездо»** будут достаточно яркими, сможет ли он описать внутренний мир того, кто там завсегдатай? Смотреть на жизнь мимоходом бесполезно, но бесполезно даже отправляться куда-нибудь на пару-тройку месяцев, чтобы глаз «впитал все краски места», потому как воздух жизни душен, свежий ветерок обычно проникает к нам в неожиданный момент, о нем нельзя узнать заранее. Писателю нужно лишь честно жить, а затем, если он настоящий писатель, перенести пережитое на бумагу не составит ему никакого труда. Он напишет всё, что сможет, долг здесь ни при чем.

Почему же часто ощущается потребность в изменении направления литературной работы? Все оттого, что писатели зачастую страдают болезнью перенимания чужой манеры и поэтому очень тяготятся повторений. Говорить разными голосами об одном и том же, конечно, невозможно, можно лишь работать в одной манере, говоря о разном. Но и это, на самом деле, невозможно, так как в личном опыте нельзя уйти от ограничений. Скольким еще людям удавалось, подобно Горькому и Ши Хуэю***, скитаться в безграничном море жизни, обманом проникая в столицы? Наверное, все эти размышления излишни? Нужно только, чтобы тема была не очень узкая, вроде любви, брака, старости, болезни… Все это очень распространенные явления, о них всю жизнь можно писать с разных точек зрения – и конца писательству не будет. Если настанет такой день, когда писатель скажет, что писать об этом ему больше нечего, значит, этому человеку вообще нечего сказать. А если найдется что-то новое, то тут и подоспеют расплывчатые формулировки, втиснутые в клише.

Впервые опубликовано в журнале “Цзачжи” (“杂志”) в августе 1944 года.

В 1945 году эссе вошло в первый сборник публицистики Чжан Айлин “Пересуды” (“流言”, “Люянь”).

Перевод выполнен по изданию: 张爱玲 «流言» (北京出版社出版集团,2009年 .

.

Примечания:

*Жанр китайского фэнтези с демонстрацией боевых искусств.

**Иносказательно: «бордель», «публичный дом».

***Ши Хуэй (1915 – 1957) – известный исполнитель пекинской оперы, киноактер, публицист.

Помимо художественных произведений, Чжан Айлин (1920-1995) оставила после себя богатое публицистическое наследие. Наибольшей популярностью среди любителей китайской литературы пользуется сборник “Пересуды” (“流言”, “Люянь”), впервые изданный в 1945 году в Шанхае. В сборник входят очерки и эссе на тему искусства, литературы, войны, городской жизни, автобиографические заметки. В них Чжан Айлин увековечивает виды и звуки оккупированного Шанхая и Гонконга, перемежая их изучением городской культуры, литературных течений, домашних привычек и исторических событий.

Одно из эссе на тему литературы называется “О чем писать?” (“写什么”, “Се шэньмэ”). Впервые оно было опубликовано в августе 1944 года в Шанхайском журнале “Цзачжи” (“杂志”). В этой публикации Чжан Айлин размышляет над важнейшими для пишущего человека вопросами: о чем писать, что есть авторский стиль, следует ли поддаваться литературным тенденциям.

Один приятель спросил меня: «Смогла бы ты написать историю из жизни пролетариата?» Подумав немного, я ответила: «Нет. Разве что про старушек-нянечек, про них я хоть что-то знаю». Потом я выяснила, что их всё равно рабочим классом не считают. К счастью, стиль своих работ я пересматривать не стала, иначе неизбежно почувствовала бы разочарование.

Рассуждения писателей о курсе нынешней литературы представляются мне невообразимой свободой, будто есть бесконечные возможности выбора. Сады прозы, конечно, просторны: посетитель, купив входной билет, может сфотографироваться на извилистом мосту, затем, окруженный толпой, посетить зверинец… Он может идти куда угодно, такой свободе впору завидовать. Нот вот литератор, я полагаю, должен уподобиться дереву и крепко врастать корнями в землю там, где ему указало Небо. Чем выше дерево, тем большие просторы ему открываются, становятся заметны более далекие вещи. Тогда и нужно разрастаться вширь, ведь ничто не мешает ронять свои семена в дальние места, чтобы там появлялись новые деревья. Однако эта задача не из легких.

Когда я только начинала осваивать писательское ремесло, то самонадеянно полагала, что мне удастся написать всё, что угодно: историческую, пролетарскую, модернистскую прозу, даже пресловутые нравоучительные «семейные повести», приключенческие книги в жанре «уся»*, любовные романы. Все было широким и необъятным, как захотелось – так бы оно и было. Но потом я стала ощущать всё больше и больше ограничений. Например, сейчас у меня накопилось достаточно материала для двух произведений. Есть контуры сюжета и наброски характеров героев, даже диалоги подготовлены. Но действие происходит во внутренних районах Китая, поэтому я пока не могу писать. Ехать туда вовсе бессмысленно, потому что такой беглый обзор будет напоминать журналистское интервью. Первое впечатление – самое сильное. Однако даже если впечатления иностранца от похода в «ласточкино гнездо»** будут достаточно яркими, сможет ли он описать внутренний мир того, кто там завсегдатай? Смотреть на жизнь мимоходом бесполезно, но бесполезно даже отправляться куда-нибудь на пару-тройку месяцев, чтобы глаз «впитал все краски места», потому как воздух жизни душен, свежий ветерок обычно проникает к нам в неожиданный момент, о нем нельзя узнать заранее. Писателю нужно лишь честно жить, а затем, если он настоящий писатель, перенести пережитое на бумагу не составит ему никакого труда. Он напишет всё, что сможет, долг здесь ни при чем.

Почему же часто ощущается потребность в изменении направления литературной работы? Все оттого, что писатели зачастую страдают болезнью перенимания чужой манеры и поэтому очень тяготятся повторений. Говорить разными голосами об одном и том же, конечно, невозможно, можно лишь работать в одной манере, говоря о разном. Но и это, на самом деле, невозможно, так как в личном опыте нельзя уйти от ограничений. Скольким еще людям удавалось, подобно Горькому и Ши Хуэю***, скитаться в безграничном море жизни, обманом проникая в столицы? Наверное, все эти размышления излишни? Нужно только, чтобы тема была не очень узкая, вроде любви, брака, старости, болезни… Все это очень распространенные явления, о них всю жизнь можно писать с разных точек зрения – и конца писательству не будет. Если настанет такой день, когда писатель скажет, что писать об этом ему больше нечего, значит, этому человеку вообще нечего сказать. А если найдется что-то новое, то тут и подоспеют расплывчатые формулировки, втиснутые в клише.

Впервые опубликовано в журнале “Цзачжи” (“杂志”) в августе 1944 года.

В 1945 году эссе вошло в первый сборник публицистики Чжан Айлин “Пересуды” (“流言”, “Люянь”).

Перевод выполнен по изданию: 张爱玲 «流言» (北京出版社出版集团,2009年

.

.Примечания:

*Жанр китайского фэнтези с демонстрацией боевых искусств.

**Иносказательно: «бордель», «публичный дом».

***Ши Хуэй (1915 – 1957) – известный исполнитель пекинской оперы, киноактер, публицист.

четверг, 21 июня 2012

11:20

Доступ к записи ограничен

To the Lighthouse

Закрытая запись, не предназначенная для публичного просмотра

вторник, 19 июня 2012

To the Lighthouse

вторник, 05 июня 2012

To the Lighthouse

Сегодня меня зачислили в магистратуру Восточно-китайского педагогического университета (Шанхай) по специальности "Прикладная лингвистика".

среда, 23 мая 2012

To the Lighthouse

Вы оставляете комментарий, а я:

• Говорю, с каким животным вы у меня ассоциируетесь.

• Говорю, на какие мысли меня наводит ваш аватар.

• Какой запах, по моему мнению - ваш.

• Какой ваш цвет.

• Какая ваша стихия.

• Герой из книги (фильма/аниме/манги), на которого вы похожи.

• А вы за это поставите эту игру к себя в дневник.

Пишет Амерель:

• Говорю, с каким животным вы у меня ассоциируетесь.

• Говорю, на какие мысли меня наводит ваш аватар.

• Какой запах, по моему мнению - ваш.

• Какой ваш цвет.

• Какая ваша стихия.

• Герой из книги (фильма/аниме/манги), на которого вы похожи.

• А вы за это поставите эту игру к себя в дневник.

Пишет Амерель:

23.05.2012 в 11:02

Citrus bergamia,

1. Панда

2. Вспоминаю фильм "Соломенная шляпка"

3. Шанель номер пять.

4. Светло-коричневый.

5. Земля

6. Сова из Винни Пуха.

URL комментария1. Панда

2. Вспоминаю фильм "Соломенная шляпка"

3. Шанель номер пять.

4. Светло-коричневый.

5. Земля

6. Сова из Винни Пуха.

понедельник, 02 апреля 2012

To the Lighthouse

Сегодня, оказывается, всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. Погуглите, если не знаете: Оливер Сакс, Тэмпл Грэндин, Снежный пирог, Человек дождя.

понедельник, 12 марта 2012

01:00

Доступ к записи ограничен

To the Lighthouse

Закрытая запись, не предназначенная для публичного просмотра

воскресенье, 05 февраля 2012

To the Lighthouse

Воспоминания театрального художника о своем скитальческом послевоенном детстве. Эта глава, наверное, вызовет особый интерес у Н.М..

Японамать

Среди человеков, которых молотовский дэпэшный малый люд уважал и с которыми считался, самым добрым до нас, даже при внешней примороженности, был помхоз — кастелянин Томас Карлович, эстонский курат. Этого высокого крепкого старика сидельное пацаньё величало странной кликухой Японамать. В начале моего поселения в палату от соседей-подельников я услышал про старого Томаса множество чуднЫх сказок, которым поначалу никак не верил.

Старик рубашек не носил, ходил только в свитерах с высоким воротником. На нем мог быть надет пиджак, жилетка, куртка, — всё что угодно, но только на свитер. Пацаньё баяло, что под этим свитером спрятаны фантастически-сказочные татуировки, колотые цветной тушью натуральными японскими «банзаями».

Ходила легенда, что он жил в Японии, в таком же приёмнике, как наш, но только для пленных. Это соединение — эстонец, живший в Японии, — меня сильно интриговало. Но байкам про наколки я не верил — дурочку из меня, новенького, делают. Даже поспорил с соседями по хавалке на завтрак и ужин, что они гонят фуфло. Но через полтора месяца проиграл спор. Пацаньё лапшу на уши мне не вешало. Неизвестно, по каким причинам, но вместе с Тылычем в очередной четверг в баню с нами пошёл сам Томас Карлович. Палаточные подельники набросились на меня:

— Ну, Тень, ты проиграл, сейчас отзыришь такое кино, такой ходячий музей, что и во сне-то тебе никогда не приснится!

Что такое кино, я по рассказам очевидцев представлял, но что означает загадочное слово «музей», понятия не имел. Да и они вряд ли тоже представляли — слышали от воспиталов и охранников в виде одной из обзовух старого кастелянина.

В предбаннике оделили дэпэшников пятью шайками, мылом да тремя мочалками на всех. Затем велели быстро раздеться.

Тылыч зыркнул на нас:

— Что столпились, гадёныши, а ну, брысь мылиться!

Старик Томас появился в мыльне минут через пять, когда пацанва, намылившись, толкалась вокруг шаек.

— Ну, Тень, открой теперь зенки и зырь, да про ужин сегодняшний помни… — толкнули меня друганы.

Что они лопочут — я не слышал. Мои гляделы затормозились на обнажённой фигуре старика — он был весь от шеи до щиколоток покрыт фантастическими цветными рисунками. Поначалу я аж испугался — они двигались, то есть при малых поворотах тела рисунки оживали. На его теле сражались мечами друг с другом какие-то потусторонние воины в незнакомых одеждах. Между ними торчали огнедышащие змеи-драконы. На груди восседал на троне, сложив руки, большой лысый дядька, а перед ним на карачках торчало множество людишек, тоже со сложенными ручками. Все группы наколок отделены были друг от друга канителью облаков. Передать словами, что я увидел на теле старика, невозможно. Впечатление запредельное. Я окаменел. Буквально каждый сантиметр его кожи был обработан.

— Ну что, Тень, как тебе музей, а?

— Прямо кино какое-то, правда?

— Посмотри на ноги — видишь, деревья, а в листьях тётки сидят, во как! Слышишь?

Я ничего не слышал. Мои глаза пожирали всё виденное и не могли оторваться.

— Ну ты, малый, япона мать, чего уставился, застыл, что ли? Палыч, — обратился он к Тылычу, — вылей на него шайку воды, пускай очухается.

Меня облили холодной водой, после чего я стал соображать, где нахожусь. Неужели это всё понаделали люди? Быть не может, да и откуда они взялись такие?! Много всяческих вопросов возникло в моей башке, но главное, что я замечтал про себя — научиться хотя бы толике виденного.

Тогда я ничего не знал про Томаса Карловича, узнал позже. Он во времена первой Русско-японской войны, будучи солдатом нашей армии, после контузии попал в плен к японцам. Однажды японское лагерное начальство приказало всем пленным русским раздеться догола и выстроиться в шеренгу перед какими-то двумя банзаями. Те, медленно проходя мимо голых мужиков, застыли около большого, белотелого молодца эстонца и закудахтали по-своему, шлёпая своими детскими ладошками по разным частям его большого тела. Затем, одобрительно кивнув узкоглазыми головками голому Томасу, ушли из лагеря. А вечером эстонца вызвали к начальству, где через толмача предложили продать поверхность своего роскошного тела знаменитой в Японии школе татуировщиков для аттестационных работ своих учеников. За это школа выкупает его из плена, и после, говоря по-нашему, защиты дипломов на его теле он становится свободным и волен отчаливать с японских островов на родину. Томас, по своей молодости и неопытности думая, что на нём сделают несколько выколок вроде тех, какие он видел у русских солдат, согласился на сделку. Очень хотелось скорее исчезнуть из этой марсианской страны и вернуться с японского света на свой, зелёный эстляндский.

Буквально на другой день его доставили в школьную залу, где вокруг невысокого прилавка, покрытого светлой циновкой, сидело множество молодых улыбающихся банзаев. Томасу велели раздеться. Когда он оголился, все япончики разом заухали и, поднявшись со своих скамеек, стали аплодировать — то ли ему, высокому, белотелому, широкоплечему русскому эстонцу, то ли двум кураторам-банзаям, выкупившим его из плена. Томас не понял, кому они аплодируют, но почувствовал, что вляпался в какое-то серьёзное дело.

Ежеутренне его под охраной привозили в этот зал, где уже сидели на своих низких скамьях одинаковые банзаи-мартышки, и после десятиминутного чириканья их пахана-профессора начинался сеанс-экзамен. Каждый экзаменуемый выкалывал на роскошной белой коже эстонца свою композицию. Интересно, что Томас во время этих экзекуций никакой боли или другой неприятности не ощущал. Наоборот, поначалу от такой нежной иглотерапии кайфовал, даже засыпал. Все дипломники работали чрезвычайно аккуратно, чисто, без лишних движений. Они не дырявили кожу как наши, а не спеша по нанесенному рисунку ввинчивали тонкие иголки в поры кожи и вводили туда натуральную тушь на спирту — заразиться невозможно. Не задевали сосуды, не прокалывали капилляры. Чувствовалось, что все начинающие мастера блестяще знали анатомию кожи.

Шло время. Узкоглазые японские выпускники татуировальной школы превращали эстонское тело Томаса в объёмную цветную гравюру, в учебный экспонат по японскому эпосу, в фантастическое зрелище. Оставив ненаколотыми голову, шею, кисти рук, ступни, банзаи отпустили военнопленного русского эстонца на все четыре стороны. Всё бы было хорошо, но как только он вступил на наш тихоокеанский берег и, попав в баню, разделся, на него набросилась толпа людишек, желавшая рассмотреть такое диво. Ему не давали прохода, заставляя показывать всем своё расписное тело. Он превратился в ходячее кино. Эстонец не знал, что делать. Начал носить свитера и рубашки с высоким воротом, стал мыться тайком. Постепенно двигаясь к Уралу, на Урале и застрял окончательно. До Эстонии не дошёл, боясь, что станет там притчей во языцех, по всем хуторам пойдёт его странная слава и опозорит он стариков-родителей. В Молотове приютила его сердобольная пермячка, и постепенно превратился он из эстонца в уральского бурундука. Постарев, устроился в детприёмник кастеляном — пацаны были для него безвредны.

После «кина» в бане я прилип к нему, желая обучиться искусству татуировки. И мне это удалось. Он, практически работая на НКВД, подрабатывал в малинах татуировками. Колол японским способом — восемью хорошими иголками — блатные сюжеты по заказу воров. Когда его что-то раздражало, ругался — «япона мать» или реже — «японский городовой». Эти выражения — явная фиксация в нашем языке неудачливой Русско-японской войны.

Он стал моим учителем. Благодаря ему я выучился делать наколки японским способом, правда, упрощённым. Но в передрягах казённой жизни это ремесло, полученное от Томаса Карловича, спасало меня от многих напастей, так как оно уважалось в блатной среде.

Книжка целиком есть на Либрусеке.

Японамать

Среди человеков, которых молотовский дэпэшный малый люд уважал и с которыми считался, самым добрым до нас, даже при внешней примороженности, был помхоз — кастелянин Томас Карлович, эстонский курат. Этого высокого крепкого старика сидельное пацаньё величало странной кликухой Японамать. В начале моего поселения в палату от соседей-подельников я услышал про старого Томаса множество чуднЫх сказок, которым поначалу никак не верил.

Старик рубашек не носил, ходил только в свитерах с высоким воротником. На нем мог быть надет пиджак, жилетка, куртка, — всё что угодно, но только на свитер. Пацаньё баяло, что под этим свитером спрятаны фантастически-сказочные татуировки, колотые цветной тушью натуральными японскими «банзаями».

Ходила легенда, что он жил в Японии, в таком же приёмнике, как наш, но только для пленных. Это соединение — эстонец, живший в Японии, — меня сильно интриговало. Но байкам про наколки я не верил — дурочку из меня, новенького, делают. Даже поспорил с соседями по хавалке на завтрак и ужин, что они гонят фуфло. Но через полтора месяца проиграл спор. Пацаньё лапшу на уши мне не вешало. Неизвестно, по каким причинам, но вместе с Тылычем в очередной четверг в баню с нами пошёл сам Томас Карлович. Палаточные подельники набросились на меня:

— Ну, Тень, ты проиграл, сейчас отзыришь такое кино, такой ходячий музей, что и во сне-то тебе никогда не приснится!

Что такое кино, я по рассказам очевидцев представлял, но что означает загадочное слово «музей», понятия не имел. Да и они вряд ли тоже представляли — слышали от воспиталов и охранников в виде одной из обзовух старого кастелянина.

В предбаннике оделили дэпэшников пятью шайками, мылом да тремя мочалками на всех. Затем велели быстро раздеться.

Тылыч зыркнул на нас:

— Что столпились, гадёныши, а ну, брысь мылиться!

Старик Томас появился в мыльне минут через пять, когда пацанва, намылившись, толкалась вокруг шаек.

— Ну, Тень, открой теперь зенки и зырь, да про ужин сегодняшний помни… — толкнули меня друганы.

Что они лопочут — я не слышал. Мои гляделы затормозились на обнажённой фигуре старика — он был весь от шеи до щиколоток покрыт фантастическими цветными рисунками. Поначалу я аж испугался — они двигались, то есть при малых поворотах тела рисунки оживали. На его теле сражались мечами друг с другом какие-то потусторонние воины в незнакомых одеждах. Между ними торчали огнедышащие змеи-драконы. На груди восседал на троне, сложив руки, большой лысый дядька, а перед ним на карачках торчало множество людишек, тоже со сложенными ручками. Все группы наколок отделены были друг от друга канителью облаков. Передать словами, что я увидел на теле старика, невозможно. Впечатление запредельное. Я окаменел. Буквально каждый сантиметр его кожи был обработан.

— Ну что, Тень, как тебе музей, а?

— Прямо кино какое-то, правда?

— Посмотри на ноги — видишь, деревья, а в листьях тётки сидят, во как! Слышишь?

Я ничего не слышал. Мои глаза пожирали всё виденное и не могли оторваться.

— Ну ты, малый, япона мать, чего уставился, застыл, что ли? Палыч, — обратился он к Тылычу, — вылей на него шайку воды, пускай очухается.

Меня облили холодной водой, после чего я стал соображать, где нахожусь. Неужели это всё понаделали люди? Быть не может, да и откуда они взялись такие?! Много всяческих вопросов возникло в моей башке, но главное, что я замечтал про себя — научиться хотя бы толике виденного.

Тогда я ничего не знал про Томаса Карловича, узнал позже. Он во времена первой Русско-японской войны, будучи солдатом нашей армии, после контузии попал в плен к японцам. Однажды японское лагерное начальство приказало всем пленным русским раздеться догола и выстроиться в шеренгу перед какими-то двумя банзаями. Те, медленно проходя мимо голых мужиков, застыли около большого, белотелого молодца эстонца и закудахтали по-своему, шлёпая своими детскими ладошками по разным частям его большого тела. Затем, одобрительно кивнув узкоглазыми головками голому Томасу, ушли из лагеря. А вечером эстонца вызвали к начальству, где через толмача предложили продать поверхность своего роскошного тела знаменитой в Японии школе татуировщиков для аттестационных работ своих учеников. За это школа выкупает его из плена, и после, говоря по-нашему, защиты дипломов на его теле он становится свободным и волен отчаливать с японских островов на родину. Томас, по своей молодости и неопытности думая, что на нём сделают несколько выколок вроде тех, какие он видел у русских солдат, согласился на сделку. Очень хотелось скорее исчезнуть из этой марсианской страны и вернуться с японского света на свой, зелёный эстляндский.

Буквально на другой день его доставили в школьную залу, где вокруг невысокого прилавка, покрытого светлой циновкой, сидело множество молодых улыбающихся банзаев. Томасу велели раздеться. Когда он оголился, все япончики разом заухали и, поднявшись со своих скамеек, стали аплодировать — то ли ему, высокому, белотелому, широкоплечему русскому эстонцу, то ли двум кураторам-банзаям, выкупившим его из плена. Томас не понял, кому они аплодируют, но почувствовал, что вляпался в какое-то серьёзное дело.

Ежеутренне его под охраной привозили в этот зал, где уже сидели на своих низких скамьях одинаковые банзаи-мартышки, и после десятиминутного чириканья их пахана-профессора начинался сеанс-экзамен. Каждый экзаменуемый выкалывал на роскошной белой коже эстонца свою композицию. Интересно, что Томас во время этих экзекуций никакой боли или другой неприятности не ощущал. Наоборот, поначалу от такой нежной иглотерапии кайфовал, даже засыпал. Все дипломники работали чрезвычайно аккуратно, чисто, без лишних движений. Они не дырявили кожу как наши, а не спеша по нанесенному рисунку ввинчивали тонкие иголки в поры кожи и вводили туда натуральную тушь на спирту — заразиться невозможно. Не задевали сосуды, не прокалывали капилляры. Чувствовалось, что все начинающие мастера блестяще знали анатомию кожи.

Шло время. Узкоглазые японские выпускники татуировальной школы превращали эстонское тело Томаса в объёмную цветную гравюру, в учебный экспонат по японскому эпосу, в фантастическое зрелище. Оставив ненаколотыми голову, шею, кисти рук, ступни, банзаи отпустили военнопленного русского эстонца на все четыре стороны. Всё бы было хорошо, но как только он вступил на наш тихоокеанский берег и, попав в баню, разделся, на него набросилась толпа людишек, желавшая рассмотреть такое диво. Ему не давали прохода, заставляя показывать всем своё расписное тело. Он превратился в ходячее кино. Эстонец не знал, что делать. Начал носить свитера и рубашки с высоким воротом, стал мыться тайком. Постепенно двигаясь к Уралу, на Урале и застрял окончательно. До Эстонии не дошёл, боясь, что станет там притчей во языцех, по всем хуторам пойдёт его странная слава и опозорит он стариков-родителей. В Молотове приютила его сердобольная пермячка, и постепенно превратился он из эстонца в уральского бурундука. Постарев, устроился в детприёмник кастеляном — пацаны были для него безвредны.

После «кина» в бане я прилип к нему, желая обучиться искусству татуировки. И мне это удалось. Он, практически работая на НКВД, подрабатывал в малинах татуировками. Колол японским способом — восемью хорошими иголками — блатные сюжеты по заказу воров. Когда его что-то раздражало, ругался — «япона мать» или реже — «японский городовой». Эти выражения — явная фиксация в нашем языке неудачливой Русско-японской войны.

Он стал моим учителем. Благодаря ему я выучился делать наколки японским способом, правда, упрощённым. Но в передрягах казённой жизни это ремесло, полученное от Томаса Карловича, спасало меня от многих напастей, так как оно уважалось в блатной среде.

Книжка целиком есть на Либрусеке.

пятница, 03 февраля 2012

To the Lighthouse

Те Нин - председатель Союза писателей КНР. До нее эта должность была почетной, ее предшественники - аксакалы китайской литературы Мао Дунь и Ба Цзинь (сравнимы с нашими Фадеевым и Шолоховым). Те Нин вышла из поколения подростков, прошедших обязательное "перевоспитание беднейшим крестьянством". По сравнению с великими революционерами, она всего лишь хрупкая девочка, пытающаяся наладить издательское дело в стране с миллиардным населением и в перерывах между конференциями, поездками и встречами пишущая прозу, поэтизирующую повседневность.

Вы жили когда-нибудь в пекинских переулках? Может быть, когда были ребенком? Может, вы еще помните тех веселых, болтливых, чуть бестолковых девочек, что были оттуда родом?

Я жила в пекинском переулке, я была ребенком хутуна* . Я всегда помню тех веселых, болтливых, чуть бестолковых девочек. Я часто думаю: не будь их – смогли бы хутуны называться хутунами? А Пекин – Пекином? Мои слова вызовут у вас недовольство: «Что-что?» - непременно скажете вы. Да, нынешний Пекин** уже не станет прежним – таким сдержанным и невозмутимым, благородным и покладистым. Он освоил науку объятий, пылких, правдивых и притворных. В его душе живет теперь так много непекинцев. Чуть шепелявое, воркующее, проворное и звонкое наречие бедных улиц Пекина давно никому не нравится: в переулках больше нет тех девочек, что говорили на нем. Их волосы чисты, одеваются они просто (но не бедно), душа их открыта, мелочных среди них мало, поэтому многим кажется, что этих девушек легко обмануть. Прошло более двадцати лет, и всякий раз, когда я бываю в Пекине и вижу где-нибудь молодых девушек, я всегда с уверенностью могу сказать, они выросли в хутуне. Если представить, что Пекин – листок дерева, то переулки – частые, извилистые прожилки на нем. Посмотришь такой листок на просвет – и увидишь, как он кристально прозрачен, потому что в его прожилках – те девушки, они – сок города. Переулки выводят их в Пекин, и девушки становятся чистым узором на душе города, придают его облику лоск, наполняют город теплотой и истинной чувственностью. Благодаря этому, я навсегда останусь верной поклонницей Пекина, пусть даже пройдет сто лет.

Став взрослой, я покинула Пекин, теперь я живу и работаю в городе Б, но каждый год нахожу возможность вернуться в родные места. Здесь я навещаю авторов, пишущих для детей, ищу интересные рукописи для моего издательства детской литературы. Еще встречаюсь с родственниками, чаще всего с двоюродной сестрой Бай Дасин. Она часто рассказывает мне о своих делах, просит помочь советом, но потом всегда отвергает мои предложения. Иногда она кажется неисправимой, но мы все равно часто встречаемся. И кто назначил меня ее старшей сестрой?

Сейчас июльский вечер, я сижу в такси, за окном туманно и накрапывает дождик. Я условилась встретиться с Бай Дасин возле универмага «Шиду» на улице Ванфуцзин, это совсем недалеко от отеля «Керрен». Окончив университет, она устроилась в четырехзвездочный «Керрен» профсоюзным работником, а потом стала менеджером отдела продаж. Один раз я сказала ей: «А неплохо: раз – и уже в руководстве отдела продаж!» Вздохнув, сестра ответила: «Куда там! У нас в отделе все менеджеры. Только начальник у нас руководит, только он». «Бай Дасин, менеджер отдела продаж отеля «Керрен», - хоть эти слова и напечатаны на визитке, я поняла, что они – всего лишь преувеличение.

Такси остановилось у западных ворот Базара фонарей, дальше была пробка. Захлопнув дверь машины, я поняла, что дождь усилился и я стою как раз в начале маленького переулка, у моих ног две ступеньки из серого камня. Посмотрев наверх, я увидела старый черепичный навес. Раньше под ним была калитка, сейчас проем намертво заложен кирпичом, будто человек повернулся к тебе спиной. Я встала на ступеньки под навес, словно пережидая дождь. Наверное, это было неважно, я только хотела постоять здесь немного. Став на эти ступени, я отчетливее, чем когда-либо, поняла, что вернулась в Пекин. По выщербленным ступеням под ногами, повернувшемуся спиной ко мне незнакомому дверному проему, навесу из старой, но целой черепицы над головой я узнала Пекин, поняла, что стою на родной земле, осознала, где я сейчас. Ни универмаг «Шиду», ни гостиница «Тяньлунь Ванчао», ни новый рынок «Дунань», ни торговый центр «Лафайет», ни «Раймонд» не заставят меня так почувствовать Пекин,как две старые каменные ступеньки, скрытые в начале переулка. Только они способны пробудить во мне мимолетные, но отчетливые воспоминания – как, например, сейчас – о холодном.

Раньше, двадцать лет назад, мы с Бай Дасин летними вечерами брали термос и шли по наказу бабушки в лавку у южного выхода из хутуна покупать холодную газировку. Наш хутун назывался Фума, у северных ворот была продуктовый магазин, где продавали сладости, консервы, масло, соль, соевый соус, уксус, мясные и соевые полуфабрикаты, свежее мясо и рыбу. У входа магазин продавались овощи, которые хозяин выкладывал на стеллаж из светло-желтых бамбуковых реек и оставлял так на ночь, не боясь, что товар украдут. Зачем воровать? Разве овощи нужны кому-то ночью? Если понадобятся продукты, магазин чуть свет откроется – тогда-то и можно будет всё купить. А у южных ворот хутуна был магазинчик, о котором говорю я. Если мы шли в один из них, мы обычно говорили, что идем к северным или южным воротам.

Лавка у южных ворот на самом деле была маленьким ресторанчиком с высоким крыльцом в четыре или пять ступеней. Я часто думала, что если нужно так высоко забираться, чтобы купить что-то, то покупка обязательно будет драгоценной. Там не торговали обычными продуктами, а продавали вино, рубец, чищеный арахис и свиные пятаки, а летом еще и эскимо, фруктовый лёд, газировку. В магазине стояли два круглых стола, накрытых жесткой, растрескавшейся, как сухая кожа, клеенкой. За столами всегда сидели старики и запивали арахис или рубец вином. Мне кажется, что я полюбила есть рубец именно в этом магазинчике у южных ворот.

Вы знаете, когда рубец самый ароматный? В момент, когда продавец, положив мясо на разделочную доску, виртуозно нарезает его на мелкие ломтики. От прикосновения острого ножа нежный аромат со звуком «пух-х-х» выходит из мяса и заполняет собой весь магазин. В это время я стою у прилавка и, вдыхая этот запах, твердо верю, что рубец – самое ароматное мясо в мире. И только когда продавец спрашивает, что мы хотим купить, я прихожу в себя.

«Дайте нам газировки!» - в те годы пекинские дети перед тем, как купить что-то, говорили не «Мне нужно…», а «Дайте мне…». «Дайте нам газировки!» - «Холодной или нет?» - «Дайте холодной! Холодной земляничной газировки!» - мы с Бай Дасин говорили хором и протягивали продавцу термос.

Придя в себя после аромата рубца, я тотчас понимала, что еще больше мне хочется ледяной земляничной газировки. Рядом с прилавком, на котором разделывали мясо, стоял белый холодильник – ящик, полный настоящего льда. В тот момент, когда продавец поднимал крышку холодильника, мы быстро подбегали к ящику. Ох, клубы холодного воздуха разлетались повсюду, словно маленькими кулачками ударяя нас по лицу. Лед был расколот на большие куски, бутылки с красным напитком торчали во все стороны.

Продавец наполнял наш термос газировкой, и мы с Бай Дасин, едва ступив на крыльцо лавки, нетерпеливо откручивали крышку. Обычно я делала первый глоток, хоть и была младше. Потом вы сможете заметить, что Бай Дасин уступает всем, неважно, людям старшего поколения или двоюродной сестре. Без лишних церемоний я отпивала первый глоток. Я совсем не помню, как ледяная газировка вливалась в мой рот, перекатывалась по языку, соскальзывала в пищевод и оказывалась в желудке. Помню только, что от холодного напитка кожа на голове внезапно съёживалась, будто тысячи стальных иголочек резко вонзались в мои виски. Мои замерзшие глазницы потихоньку отогревались, больно-больно! Ох, вот это холод! Вот это мороз!

Примечания:

* Хутун - тип средневековой китайской городской застройки, когда группы домов строились одна возле другой, образуя узкую улицу или аллею.

** В оригинальном тексте для автора Пекин - женского рода.

©2012 Антон Грамович, перевод.

Вы жили когда-нибудь в пекинских переулках? Может быть, когда были ребенком? Может, вы еще помните тех веселых, болтливых, чуть бестолковых девочек, что были оттуда родом?

Я жила в пекинском переулке, я была ребенком хутуна* . Я всегда помню тех веселых, болтливых, чуть бестолковых девочек. Я часто думаю: не будь их – смогли бы хутуны называться хутунами? А Пекин – Пекином? Мои слова вызовут у вас недовольство: «Что-что?» - непременно скажете вы. Да, нынешний Пекин** уже не станет прежним – таким сдержанным и невозмутимым, благородным и покладистым. Он освоил науку объятий, пылких, правдивых и притворных. В его душе живет теперь так много непекинцев. Чуть шепелявое, воркующее, проворное и звонкое наречие бедных улиц Пекина давно никому не нравится: в переулках больше нет тех девочек, что говорили на нем. Их волосы чисты, одеваются они просто (но не бедно), душа их открыта, мелочных среди них мало, поэтому многим кажется, что этих девушек легко обмануть. Прошло более двадцати лет, и всякий раз, когда я бываю в Пекине и вижу где-нибудь молодых девушек, я всегда с уверенностью могу сказать, они выросли в хутуне. Если представить, что Пекин – листок дерева, то переулки – частые, извилистые прожилки на нем. Посмотришь такой листок на просвет – и увидишь, как он кристально прозрачен, потому что в его прожилках – те девушки, они – сок города. Переулки выводят их в Пекин, и девушки становятся чистым узором на душе города, придают его облику лоск, наполняют город теплотой и истинной чувственностью. Благодаря этому, я навсегда останусь верной поклонницей Пекина, пусть даже пройдет сто лет.

Став взрослой, я покинула Пекин, теперь я живу и работаю в городе Б, но каждый год нахожу возможность вернуться в родные места. Здесь я навещаю авторов, пишущих для детей, ищу интересные рукописи для моего издательства детской литературы. Еще встречаюсь с родственниками, чаще всего с двоюродной сестрой Бай Дасин. Она часто рассказывает мне о своих делах, просит помочь советом, но потом всегда отвергает мои предложения. Иногда она кажется неисправимой, но мы все равно часто встречаемся. И кто назначил меня ее старшей сестрой?

Сейчас июльский вечер, я сижу в такси, за окном туманно и накрапывает дождик. Я условилась встретиться с Бай Дасин возле универмага «Шиду» на улице Ванфуцзин, это совсем недалеко от отеля «Керрен». Окончив университет, она устроилась в четырехзвездочный «Керрен» профсоюзным работником, а потом стала менеджером отдела продаж. Один раз я сказала ей: «А неплохо: раз – и уже в руководстве отдела продаж!» Вздохнув, сестра ответила: «Куда там! У нас в отделе все менеджеры. Только начальник у нас руководит, только он». «Бай Дасин, менеджер отдела продаж отеля «Керрен», - хоть эти слова и напечатаны на визитке, я поняла, что они – всего лишь преувеличение.

Такси остановилось у западных ворот Базара фонарей, дальше была пробка. Захлопнув дверь машины, я поняла, что дождь усилился и я стою как раз в начале маленького переулка, у моих ног две ступеньки из серого камня. Посмотрев наверх, я увидела старый черепичный навес. Раньше под ним была калитка, сейчас проем намертво заложен кирпичом, будто человек повернулся к тебе спиной. Я встала на ступеньки под навес, словно пережидая дождь. Наверное, это было неважно, я только хотела постоять здесь немного. Став на эти ступени, я отчетливее, чем когда-либо, поняла, что вернулась в Пекин. По выщербленным ступеням под ногами, повернувшемуся спиной ко мне незнакомому дверному проему, навесу из старой, но целой черепицы над головой я узнала Пекин, поняла, что стою на родной земле, осознала, где я сейчас. Ни универмаг «Шиду», ни гостиница «Тяньлунь Ванчао», ни новый рынок «Дунань», ни торговый центр «Лафайет», ни «Раймонд» не заставят меня так почувствовать Пекин,как две старые каменные ступеньки, скрытые в начале переулка. Только они способны пробудить во мне мимолетные, но отчетливые воспоминания – как, например, сейчас – о холодном.

Раньше, двадцать лет назад, мы с Бай Дасин летними вечерами брали термос и шли по наказу бабушки в лавку у южного выхода из хутуна покупать холодную газировку. Наш хутун назывался Фума, у северных ворот была продуктовый магазин, где продавали сладости, консервы, масло, соль, соевый соус, уксус, мясные и соевые полуфабрикаты, свежее мясо и рыбу. У входа магазин продавались овощи, которые хозяин выкладывал на стеллаж из светло-желтых бамбуковых реек и оставлял так на ночь, не боясь, что товар украдут. Зачем воровать? Разве овощи нужны кому-то ночью? Если понадобятся продукты, магазин чуть свет откроется – тогда-то и можно будет всё купить. А у южных ворот хутуна был магазинчик, о котором говорю я. Если мы шли в один из них, мы обычно говорили, что идем к северным или южным воротам.

Лавка у южных ворот на самом деле была маленьким ресторанчиком с высоким крыльцом в четыре или пять ступеней. Я часто думала, что если нужно так высоко забираться, чтобы купить что-то, то покупка обязательно будет драгоценной. Там не торговали обычными продуктами, а продавали вино, рубец, чищеный арахис и свиные пятаки, а летом еще и эскимо, фруктовый лёд, газировку. В магазине стояли два круглых стола, накрытых жесткой, растрескавшейся, как сухая кожа, клеенкой. За столами всегда сидели старики и запивали арахис или рубец вином. Мне кажется, что я полюбила есть рубец именно в этом магазинчике у южных ворот.

Вы знаете, когда рубец самый ароматный? В момент, когда продавец, положив мясо на разделочную доску, виртуозно нарезает его на мелкие ломтики. От прикосновения острого ножа нежный аромат со звуком «пух-х-х» выходит из мяса и заполняет собой весь магазин. В это время я стою у прилавка и, вдыхая этот запах, твердо верю, что рубец – самое ароматное мясо в мире. И только когда продавец спрашивает, что мы хотим купить, я прихожу в себя.

«Дайте нам газировки!» - в те годы пекинские дети перед тем, как купить что-то, говорили не «Мне нужно…», а «Дайте мне…». «Дайте нам газировки!» - «Холодной или нет?» - «Дайте холодной! Холодной земляничной газировки!» - мы с Бай Дасин говорили хором и протягивали продавцу термос.

Придя в себя после аромата рубца, я тотчас понимала, что еще больше мне хочется ледяной земляничной газировки. Рядом с прилавком, на котором разделывали мясо, стоял белый холодильник – ящик, полный настоящего льда. В тот момент, когда продавец поднимал крышку холодильника, мы быстро подбегали к ящику. Ох, клубы холодного воздуха разлетались повсюду, словно маленькими кулачками ударяя нас по лицу. Лед был расколот на большие куски, бутылки с красным напитком торчали во все стороны.

Продавец наполнял наш термос газировкой, и мы с Бай Дасин, едва ступив на крыльцо лавки, нетерпеливо откручивали крышку. Обычно я делала первый глоток, хоть и была младше. Потом вы сможете заметить, что Бай Дасин уступает всем, неважно, людям старшего поколения или двоюродной сестре. Без лишних церемоний я отпивала первый глоток. Я совсем не помню, как ледяная газировка вливалась в мой рот, перекатывалась по языку, соскальзывала в пищевод и оказывалась в желудке. Помню только, что от холодного напитка кожа на голове внезапно съёживалась, будто тысячи стальных иголочек резко вонзались в мои виски. Мои замерзшие глазницы потихоньку отогревались, больно-больно! Ох, вот это холод! Вот это мороз!

Примечания:

* Хутун - тип средневековой китайской городской застройки, когда группы домов строились одна возле другой, образуя узкую улицу или аллею.

** В оригинальном тексте для автора Пекин - женского рода.

©2012 Антон Грамович, перевод.

вторник, 24 января 2012

To the Lighthouse

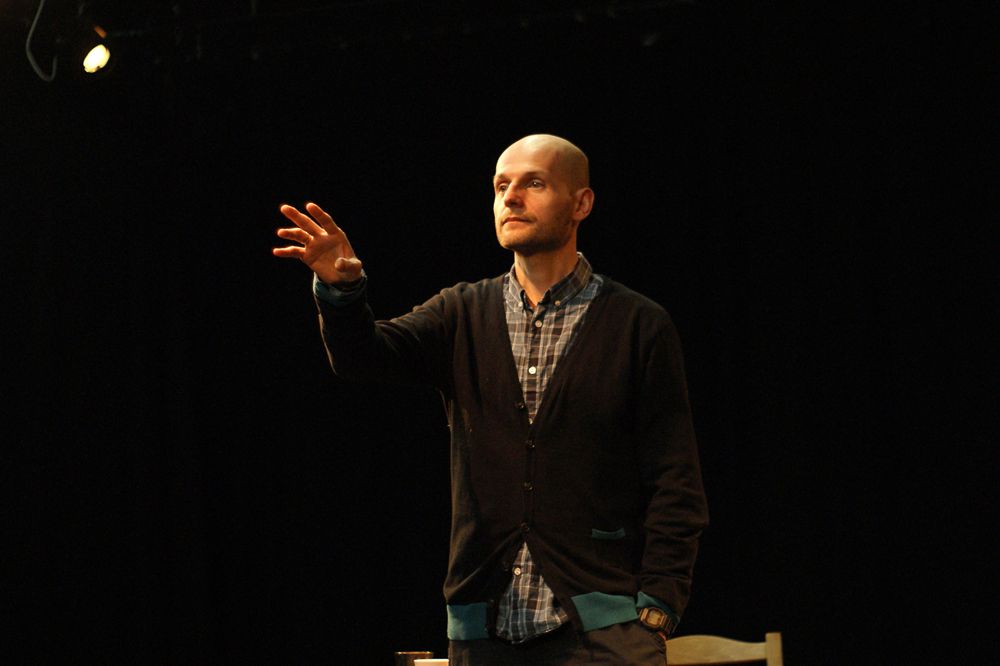

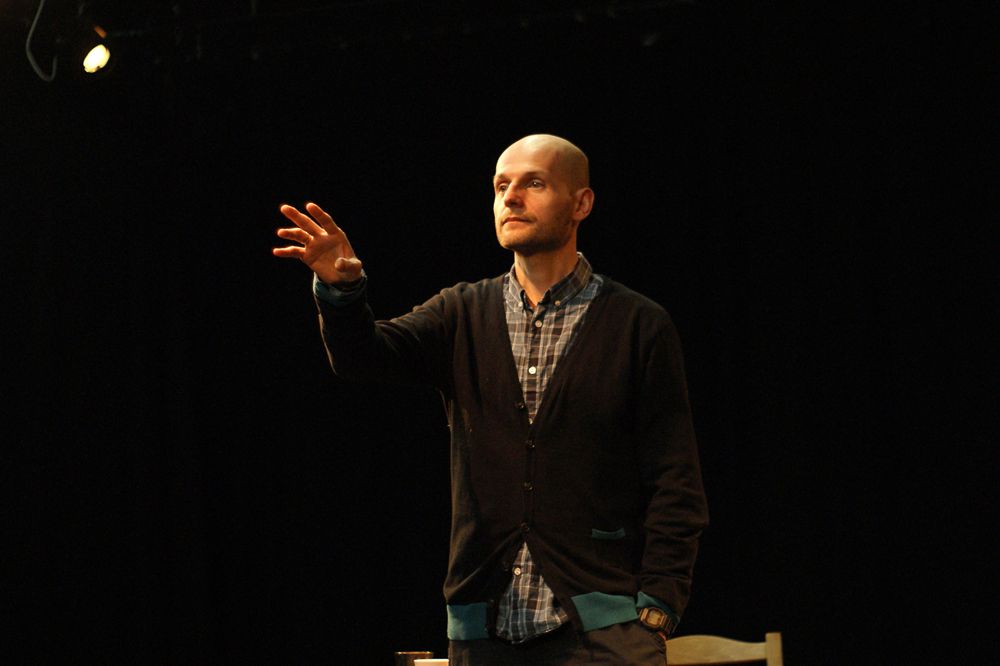

К нам в Минск на два дня приезжал Вырыпаев, мы к нему сходили.

Повешу здесь выдержки того, что он говорил, чтобы не пропало.

Перепост из ЖЖ-сообщества движения "Двери".

Встреча началась с того, что Иван сказал: «Я не буду учить вас тому, как писать пьесу в прямом смысле слова. Это невозможно — научить писать. Я поделюсь своим опытом, своими знаниями и мыслями по поводу того, что сейчас происходит с новой драмой».

О фокусе внимания и об интеграционной теории. «Пьеса — рефлексия на то, что происходит. Опыт. Спектакль — организация внимания зрителя. Самое главное тут — фокус внимания. А самая главная задача драматурга и режиссера в том, чтобы организовать внимание таким образом, чтобы обмен опытом состоялся».

И тут важно поговорить об интеграционной теории. В чем суть? Наше сознание развивается по спирали. И каждому новому витку соответствует цвет. Например, пурпурный уровень — сакральный. Уровень, когда люди только-только проявляют себя. Это магический период, когда все объясняется вмешательством высших сил. Следующий уровень — красный. Тоталитарный. Уровень эго. Период, когда мы выбираем лидера и подчиняемся ему. Дальше переходим на синий. Это уровень этнический. На этом уровне человек представляет себя в контексте семьи, в контексте нации. То есть, человек говорит: «Я русский, а вы кто? Вы американцы? О! Вы ничего не понимаете в жизни, а вот мы, русские…» и наоборот. Это синий уровень. Дальше — уровень оранжевый. Это рациональный период, когда для людей существует только то, что можно объяснить, а на первый план ставится выгода и разум. Один из самых высоких — зеленый уровень. Еще его называют плюралистический. На этом уровне находятся многие европейские страны, Америка. Это уровень, на котором правят бал свободы и так называемое демократическое мышление. Уровень, на котором человек ощущает себя как житель планеты. Это внимание к экологическим проблемам, к защите меньшинств. Венец зеленого уровня — Амстердам. Но, несмотря на то, что этот уровень находится очень высоко, есть в нем и минусы. Во-первых, люди, которые находятся на этом участке спирали, провозглашая свободу, не приемлют отказа от этой свободы. Например, американец говорит — давайте строить демократию! Восток не хочет этого делать. Значит — нате, бомбу. Потому что если вы не хотите демократии, вы уже не в нашей песочнице. Ну, и во-вторых, зеленый уровень самый опасный. В нем нет канонов, нет запретов и ориентиров. Можно все и в любых количествах. И очень легко на нем сбиться с пути и потерять себя. Ну и еще выше, за зеленым уровнем — желтый. Интеграционный. На нем человек не навязывает своей точки зрения. Он принимает все таким, как есть и уважает чужой выбор. Пытается понять, а не изменить.

Вся соль в том, что невозможно пропустить ни один виток спирали. Нельзя попасть на зеленый, минуя красный. И, когда пишешь пьесу, необходимо понимать, на каком уровне ты находишься, на каком находятся твои зрители. Потому что идеи одного уровня на другом уже не работают. Потому что для каждого уровня нужен свой фокус внимания.

[Почитать: Кен Уилбер. «Интегральная психология»]

О постановках. «Нет смысла сейчас ставить античность. Например, «Медею». Потому что, когда ее ставили, общество находилось на пурпурном уровне спирали. Они не могли осуждать Медею за то, что она убила своих детей, потому что Медея — колдунья. Потому что это ее во многом оправдывало. И люди действительно сопереживали ее трагедии. Но сейчас, в современном мире, разве можно оправдать мать, которая убила своих детей? Разве можно сделать такую женщину Героиней? А в задумке автора Медея была именно Героиней, первоначально. Сейчас можно поставить Медею только как трактовку. То есть, по сути, уже совсем другой спектакль. А античность ставить в ее первоначальном виде несерьезно».

Об искусстве. Сейчас искусство как таковое уже изжило себя. Его уже нет. Потому что раньше были критерии, по которым можно было судить, хорошо нарисована та или иная картина или плохо. Потом появились импрессионисты, потом — поп-арт… «Вы мне никогда не докажете, что картина Моне лучше, чем картина, которую нарисовал мой сын. Вы мне скажете — тут нет пропорций! Я отвечу — отлично! Я не люблю пропорции. Вы скажете — нет теней. Я отвечу — замечательно, терпеть не могу тени! Потому что нет четких материальных критериев оценки. Нет искусства. Есть концепция. И все».

В итоге мы пришли к выводу, что единственный критерий — это мотивация. Заработать денег, прославиться или что-то еще. И эта мотивация всегда видна в продукте, который создаешь.

О реализации. «Когда я пишу пьесу, я должен предложить продюсеру что-то, иначе я просто буду никому не нужен. Можно продать:

• имя;

• сюжет;

• трактовку;

• интригу;

• текст;

• решение;

• энергию.

Самое важное — я продаю трюк. Сейчас недостаточно хорошего сюжета. Нужен способ. Но, например, в России в этом никто особенно не заинтересован. Это связано с тем, что театр не находится в сфере шоу-бизнеса. Что бы ни произошло, актерам все равно платят установленную государством зарплату. Спектакль все равно идет, даже если билеты на него не распроданы. На Западе этого не пройдет. Там важнее ответить на вопрос почему? а не про что?

О моде и современном театре. Резко прошелся Вырыпаев по тому, как воспринимают и понимают сейчас многие новую драму. «Происходит примерно так. Собираются молодые люди и говорят: «Все, создаем современный театр. Будем голые ходить и материться…». Особенно в Польше сейчас популярна эта деструкция. «А спектакль, в котором никто не снял трусы — это… просто не бывает такого!..». И самое страшное, что это действительно модно. «Снял трусы, весь в краске, кричишь, дергаешься — и ты уже в Авиньоне… — разводит руками Иван. — Но так не должно быть».

Современный театр — это не голые люди и мат. Это разговор. Ди-а-лог. В котором уже не работают метафоры, в котором зритель сопереживает живому человеку. И — что важно — никто никого не пытается обмануть, не строят четвертую стену, не создают пространства в пространстве. Действие происходит здесь и сейчас. На сцене.

Оказалось, к слову, что одним из любимых драматургов Иван считает Павла Пряжко.

Об актерах. «Это самая моя большая головная боль». Важно, чтобы актеры не пытались перевоплотиться в персонажа. «Актер, он как будто передает подарок. Передает текст. От драматурга к зрителю. Актер как бы говорит: «Я — проводник. Я — руки, которыми кто-то руководит. Когда я сам пытаюсь стать этим, я перестаю передавать. Энергия зажимается. Я для того, чтобы рассказать о крике, а не для того, чтобы показать его».

О свободе. «Мы все боимся догматов. Нам неймется — лишь бы был хаос. Но! Если бы, например, разрушились догматы православной церкви, то сейчас там бы уже все развалилось, как на Западе сейчас разваливается». Там, где духовность — всегда подчинение. Там где творчество — подчинение. Потому что только в ограничении воли — свобода.

О режиссерах. «Режиссер ставит всегда, по большому счету, один бесконечный спектакль». Сейчас вообще какая-то тенденция проявилась — режиссеры не ставят пьесы, а делают их авторские трактовки. И при этом почему-то оставляют имя автора. Притом, что от автора ничего уже не осталось. Это очень безответственно со стороны режиссеров. «Я в последнее время не смотрю, как ставят мои пьесы. Боюсь, сердце не выдержит…» — грустно улыбается Иван. И рассказывает, как недавно к нему подходили восторженные режиссеры из одного театра и взахлеб рассказывали, что поставили его пьесу «своими словами». То есть прочитали текст и пересказали, как они сами это поняли. «То есть… Они фактически убили текст. Это то же самое, если бы я рассказывал своими словами о песне. Вы представьте, что я выхожу такой на сцену и говорю — я расскажу вам о песне Земфиры. Там, значит, стоит такая Земфира и поет. Ну, сначала она так тихо поет, а потом погромче. Вот. И там про любовь, как я понял…. И что? Где там Земфира? Не могу я, одним словом, смотреть, что делают режиссеры с моими пьесами. Тяжело».

Во второй день Иван прочитал свою пьесу «Иллюзии» и мы делали ее анализ.

[Почитать: Паламишев «Мастерство режиссера: Действенный анализ пьесы»].

О белорусах. «Белорусы, вы такие хорошие! Я это вам без всякого кокетства говорю. Такие вежливые, такие скромные! Очень вы мне нравитесь!»

P.S. Посмотреть:

«Тайна Келлc (The Secret of Kells)», Томм Мур

«Выход через сувенирную лавку (Exit Through the Gift Shop)», Бэнкси.

Почитать:

Паламишев А.М. «Мастерство режиссера: Действенный анализ пьесы» (1982)

Кен Уилбер. «Интегральная психология»

Павел Флоренский «ИКОНОСТАС»

Лосев «Диалектика мифа»

Повешу здесь выдержки того, что он говорил, чтобы не пропало.

Перепост из ЖЖ-сообщества движения "Двери".

Встреча началась с того, что Иван сказал: «Я не буду учить вас тому, как писать пьесу в прямом смысле слова. Это невозможно — научить писать. Я поделюсь своим опытом, своими знаниями и мыслями по поводу того, что сейчас происходит с новой драмой».

О фокусе внимания и об интеграционной теории. «Пьеса — рефлексия на то, что происходит. Опыт. Спектакль — организация внимания зрителя. Самое главное тут — фокус внимания. А самая главная задача драматурга и режиссера в том, чтобы организовать внимание таким образом, чтобы обмен опытом состоялся».

И тут важно поговорить об интеграционной теории. В чем суть? Наше сознание развивается по спирали. И каждому новому витку соответствует цвет. Например, пурпурный уровень — сакральный. Уровень, когда люди только-только проявляют себя. Это магический период, когда все объясняется вмешательством высших сил. Следующий уровень — красный. Тоталитарный. Уровень эго. Период, когда мы выбираем лидера и подчиняемся ему. Дальше переходим на синий. Это уровень этнический. На этом уровне человек представляет себя в контексте семьи, в контексте нации. То есть, человек говорит: «Я русский, а вы кто? Вы американцы? О! Вы ничего не понимаете в жизни, а вот мы, русские…» и наоборот. Это синий уровень. Дальше — уровень оранжевый. Это рациональный период, когда для людей существует только то, что можно объяснить, а на первый план ставится выгода и разум. Один из самых высоких — зеленый уровень. Еще его называют плюралистический. На этом уровне находятся многие европейские страны, Америка. Это уровень, на котором правят бал свободы и так называемое демократическое мышление. Уровень, на котором человек ощущает себя как житель планеты. Это внимание к экологическим проблемам, к защите меньшинств. Венец зеленого уровня — Амстердам. Но, несмотря на то, что этот уровень находится очень высоко, есть в нем и минусы. Во-первых, люди, которые находятся на этом участке спирали, провозглашая свободу, не приемлют отказа от этой свободы. Например, американец говорит — давайте строить демократию! Восток не хочет этого делать. Значит — нате, бомбу. Потому что если вы не хотите демократии, вы уже не в нашей песочнице. Ну, и во-вторых, зеленый уровень самый опасный. В нем нет канонов, нет запретов и ориентиров. Можно все и в любых количествах. И очень легко на нем сбиться с пути и потерять себя. Ну и еще выше, за зеленым уровнем — желтый. Интеграционный. На нем человек не навязывает своей точки зрения. Он принимает все таким, как есть и уважает чужой выбор. Пытается понять, а не изменить.

Вся соль в том, что невозможно пропустить ни один виток спирали. Нельзя попасть на зеленый, минуя красный. И, когда пишешь пьесу, необходимо понимать, на каком уровне ты находишься, на каком находятся твои зрители. Потому что идеи одного уровня на другом уже не работают. Потому что для каждого уровня нужен свой фокус внимания.

[Почитать: Кен Уилбер. «Интегральная психология»]

О постановках. «Нет смысла сейчас ставить античность. Например, «Медею». Потому что, когда ее ставили, общество находилось на пурпурном уровне спирали. Они не могли осуждать Медею за то, что она убила своих детей, потому что Медея — колдунья. Потому что это ее во многом оправдывало. И люди действительно сопереживали ее трагедии. Но сейчас, в современном мире, разве можно оправдать мать, которая убила своих детей? Разве можно сделать такую женщину Героиней? А в задумке автора Медея была именно Героиней, первоначально. Сейчас можно поставить Медею только как трактовку. То есть, по сути, уже совсем другой спектакль. А античность ставить в ее первоначальном виде несерьезно».

Об искусстве. Сейчас искусство как таковое уже изжило себя. Его уже нет. Потому что раньше были критерии, по которым можно было судить, хорошо нарисована та или иная картина или плохо. Потом появились импрессионисты, потом — поп-арт… «Вы мне никогда не докажете, что картина Моне лучше, чем картина, которую нарисовал мой сын. Вы мне скажете — тут нет пропорций! Я отвечу — отлично! Я не люблю пропорции. Вы скажете — нет теней. Я отвечу — замечательно, терпеть не могу тени! Потому что нет четких материальных критериев оценки. Нет искусства. Есть концепция. И все».

В итоге мы пришли к выводу, что единственный критерий — это мотивация. Заработать денег, прославиться или что-то еще. И эта мотивация всегда видна в продукте, который создаешь.

О реализации. «Когда я пишу пьесу, я должен предложить продюсеру что-то, иначе я просто буду никому не нужен. Можно продать:

• имя;

• сюжет;

• трактовку;

• интригу;

• текст;

• решение;

• энергию.

Самое важное — я продаю трюк. Сейчас недостаточно хорошего сюжета. Нужен способ. Но, например, в России в этом никто особенно не заинтересован. Это связано с тем, что театр не находится в сфере шоу-бизнеса. Что бы ни произошло, актерам все равно платят установленную государством зарплату. Спектакль все равно идет, даже если билеты на него не распроданы. На Западе этого не пройдет. Там важнее ответить на вопрос почему? а не про что?

О моде и современном театре. Резко прошелся Вырыпаев по тому, как воспринимают и понимают сейчас многие новую драму. «Происходит примерно так. Собираются молодые люди и говорят: «Все, создаем современный театр. Будем голые ходить и материться…». Особенно в Польше сейчас популярна эта деструкция. «А спектакль, в котором никто не снял трусы — это… просто не бывает такого!..». И самое страшное, что это действительно модно. «Снял трусы, весь в краске, кричишь, дергаешься — и ты уже в Авиньоне… — разводит руками Иван. — Но так не должно быть».

Современный театр — это не голые люди и мат. Это разговор. Ди-а-лог. В котором уже не работают метафоры, в котором зритель сопереживает живому человеку. И — что важно — никто никого не пытается обмануть, не строят четвертую стену, не создают пространства в пространстве. Действие происходит здесь и сейчас. На сцене.

Оказалось, к слову, что одним из любимых драматургов Иван считает Павла Пряжко.

Об актерах. «Это самая моя большая головная боль». Важно, чтобы актеры не пытались перевоплотиться в персонажа. «Актер, он как будто передает подарок. Передает текст. От драматурга к зрителю. Актер как бы говорит: «Я — проводник. Я — руки, которыми кто-то руководит. Когда я сам пытаюсь стать этим, я перестаю передавать. Энергия зажимается. Я для того, чтобы рассказать о крике, а не для того, чтобы показать его».

О свободе. «Мы все боимся догматов. Нам неймется — лишь бы был хаос. Но! Если бы, например, разрушились догматы православной церкви, то сейчас там бы уже все развалилось, как на Западе сейчас разваливается». Там, где духовность — всегда подчинение. Там где творчество — подчинение. Потому что только в ограничении воли — свобода.

О режиссерах. «Режиссер ставит всегда, по большому счету, один бесконечный спектакль». Сейчас вообще какая-то тенденция проявилась — режиссеры не ставят пьесы, а делают их авторские трактовки. И при этом почему-то оставляют имя автора. Притом, что от автора ничего уже не осталось. Это очень безответственно со стороны режиссеров. «Я в последнее время не смотрю, как ставят мои пьесы. Боюсь, сердце не выдержит…» — грустно улыбается Иван. И рассказывает, как недавно к нему подходили восторженные режиссеры из одного театра и взахлеб рассказывали, что поставили его пьесу «своими словами». То есть прочитали текст и пересказали, как они сами это поняли. «То есть… Они фактически убили текст. Это то же самое, если бы я рассказывал своими словами о песне. Вы представьте, что я выхожу такой на сцену и говорю — я расскажу вам о песне Земфиры. Там, значит, стоит такая Земфира и поет. Ну, сначала она так тихо поет, а потом погромче. Вот. И там про любовь, как я понял…. И что? Где там Земфира? Не могу я, одним словом, смотреть, что делают режиссеры с моими пьесами. Тяжело».

Во второй день Иван прочитал свою пьесу «Иллюзии» и мы делали ее анализ.

[Почитать: Паламишев «Мастерство режиссера: Действенный анализ пьесы»].

О белорусах. «Белорусы, вы такие хорошие! Я это вам без всякого кокетства говорю. Такие вежливые, такие скромные! Очень вы мне нравитесь!»

P.S. Посмотреть:

«Тайна Келлc (The Secret of Kells)», Томм Мур

«Выход через сувенирную лавку (Exit Through the Gift Shop)», Бэнкси.

Почитать:

Паламишев А.М. «Мастерство режиссера: Действенный анализ пьесы» (1982)

Кен Уилбер. «Интегральная психология»

Павел Флоренский «ИКОНОСТАС»

Лосев «Диалектика мифа»